日本のシニア向け新築コンテナハウスの基礎知識

2026年現在、日本ではシニア向けの新築コンテナハウスが注目を集めています。これらの住宅は、省エネルギー性能の高さや地震に強い耐震設計、さらに高齢者にも優しいバリアフリーの設計が特徴で、安全かつ快適な住環境を提供することを目的としています。本記事では、そんなシニア向けコンテナハウスの設計に関する基本的な知識と、実際の設計や施工で役立つ実務的なポイントについて詳しく解説していきます。

シニア向けコンテナハウスの概要

シニア世代に適したコンテナハウスは、高齢者が安全かつ快適に生活できるように設計された住宅です。日本の気候や生活習慣を踏まえた断熱性能やバリアフリー機能を備え、省エネルギー対策、耐震性の確保も重要な要素となっています。中古コンテナの転用も行われていますが、新築の場合は設計の自由度が高いため、将来的な介護などの変化にも対応しやすい特徴があります。

設計上の主要ポイント

バリアフリー設計

段差の解消、広めの廊下や動線、手すり設置、引き戸の採用などが基本となります。加えて、介護対応型トイレや浴室の設計も検討され、高齢者が自立しやすい環境づくりが求められます。

断熱対策

鋼材でできたコンテナは熱伝導率が高いため、適切な断熱材の選定と施工が不可欠です。内側または外側に断熱層を設ける方法や気密性の確保、熱交換型換気システムの導入が推奨されます。これにより冷暖房効率が向上し、快適な室内環境を維持しやすくなります。

開口部の性能

複層ガラス窓や断熱サッシを用いることで、熱損失を抑制します。設計時にはQ値やUA値などの熱性能指標を確認し、日本の省エネ基準を満たすことが一般的です。

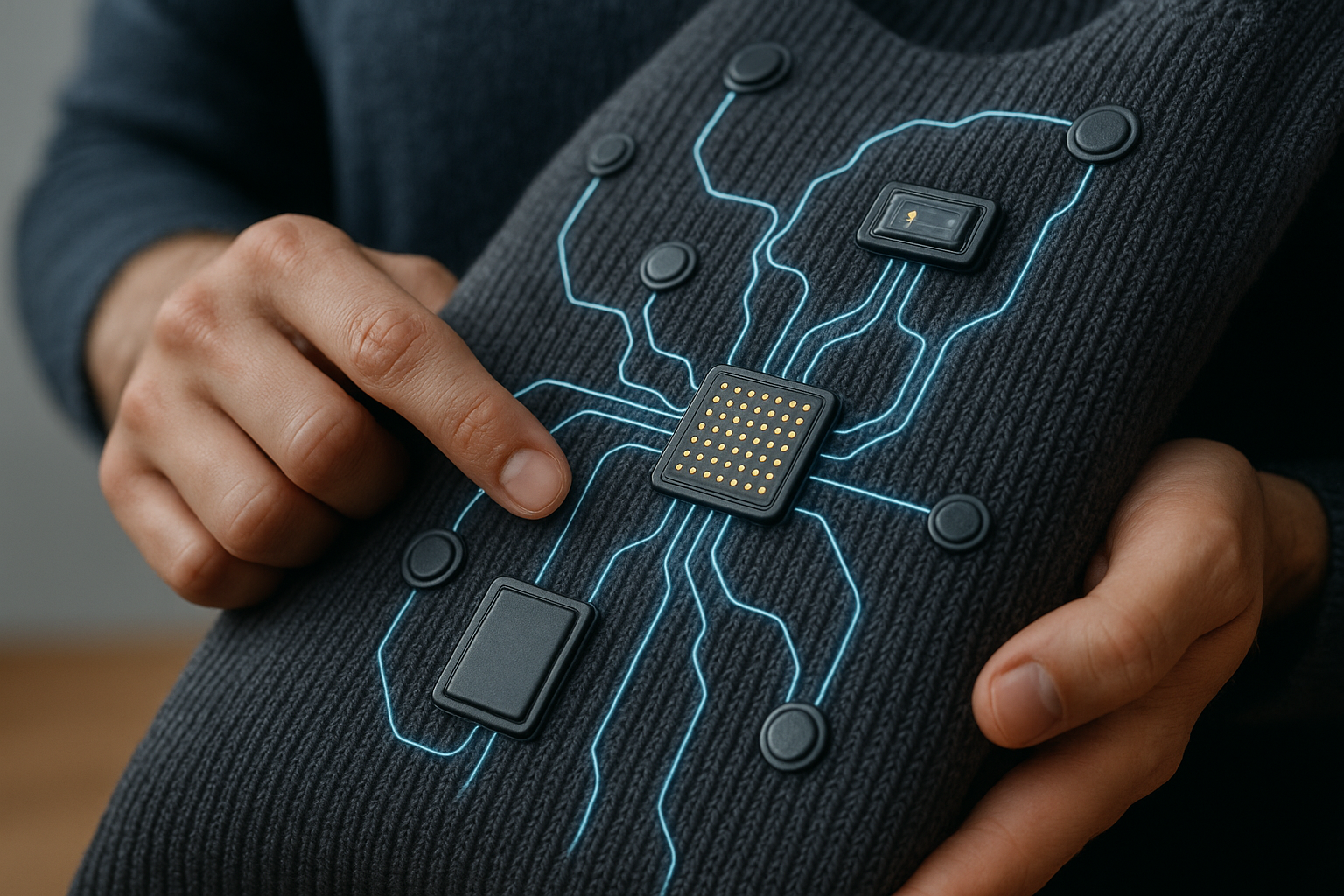

太陽光発電と蓄電システム

近年、住宅用太陽光発電システムの導入が進んでいます。自家消費型が多く、蓄電池による電力の蓄えも組み合わせることで、電力の安定供給や災害時の非常用電源としての役割も期待されています。ただし設置にあたっては、屋根の耐荷重や日当たり、影の影響を評価し、自治体の補助制度や指針も確認が必要です。

雨水再利用

コンテナハウスにおいては、屋根で集めた雨水を浄化し、トイレの洗浄用水や植栽の散水、外部清掃へ利用するケースがあります。設計面では貯留タンク容量、凍結対策、管路のメンテナンス容易性が考慮され、公衆衛生に関する法令や地方自治体の指導も確認します。

耐震・耐風設計

コンテナの剛性は元来高いものの、基礎工事やアンカリング、接合強度の詳細設計が重要です。太陽光パネルなどの追加荷重も考慮し、建築基準法を遵守した耐震計算書や構造設計書の作成が不可欠です。

モジュール設計のメリット

モジュール式設計は、部屋の増減や間取り変更を容易にし、将来の介護ニーズやリノベーションにも柔軟に対応可能です。配管や電気配線に余裕を持たせておくことで、改修時の工事負担やコストを抑える効果があります。

行政手続きと規制

建築確認申請、用途変更、耐震基準の適合性確認などは地方自治体の建築指導課で行います。既存敷地の活用の場合は、既存不適格建築物の取り扱いや用途変更の緩和措置に関する国土交通省のガイドラインを参考にします。また、バリアフリー法令や省エネ基準に沿って設計されているかも確認されます。

省エネ評価制度について

CASBEEやZEB(ゼロエネルギービル)の評価制度を利用すると、省エネ性能の客観的評価が可能です。これにより住宅の資産価値向上や国・地方公共団体の補助金・優遇措置の対象となる場合があります。設計段階から専門家と目標値を共有することが望ましいです。

日本における典型的な費用(2026年)

シニア向け新築コンテナハウスを計画する際の費用の目安は以下の通りです。

- 基本プラン: 約1,500万円~2,500万円。シンプルな断熱・バリアフリー対応を備えた住居。

- 標準プラン: 約2,500万円~3,500万円。高断熱窓、太陽光システム導入、耐震設計の強化を含む。

- 高機能プラン: 約3,500万円以上。蓄電池、雨水利用システム、細やかなバリアフリー対応やカスタマイズ設計を含む。

なお、土地の条件や設計内容、設備の仕様により費用は大きく変動します。また、補助制度の適用可否や税制面の優遇措置は自治体により異なるため、最新の情報を確認することが重要です。

維持管理とメンテナンス

長期的な住環境を保つために、配線・配管の点検が容易な設計が求められます。断熱材の劣化状態や結露の有無の確認も定期的に行います。太陽光発電・蓄電池システムの点検契約、雨水ろ過装置のメンテナンス計画も設計時に検討されます。

まとめ

日本のシニア向け新築コンテナハウスでは、高齢者が安全で快適に暮らせるためのバリアフリー設計、断熱性能、耐震性能の確保が基本的な要素です。加えて、省エネルギーのための太陽光発電や雨水利用システムの導入も検討される傾向があります。行政手続きの遵守、省エネ評価の活用なども重要なポイントとなっています。設計から施工、維持管理まで適切な専門家の関与が推奨されます。